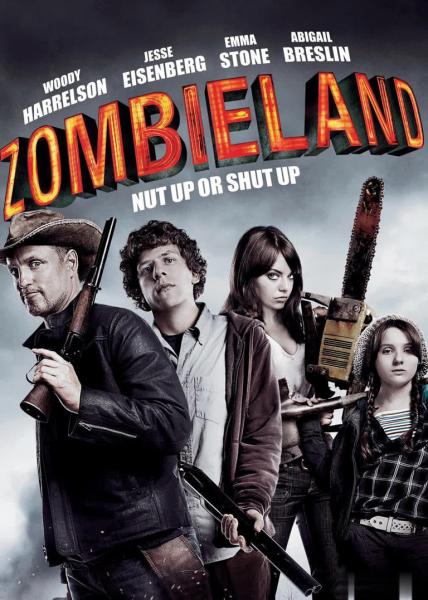

在丧尸题材影视作品的传统叙事中,血腥、惊悚与绝望是永恒的主调。然而,《丧尸乐园》却以“反套路”的姿态闯入观众视野,将恐怖与喜剧两种看似矛盾的元素巧妙融合,打造出一部既让人肾上腺素飙升又捧腹大笑的另类经典。这部由鲁本·弗雷斯彻执导,杰西·艾森伯格、伍迪·哈里森、艾玛·斯通等主演的电影,不仅以低成本收获高票房,更在影史留下独特的印记——它证明,丧尸题材也能成为“合家欢”式的娱乐盛宴。

一、恐怖与喜剧的“化学反应”。

《丧尸乐园》的成功,首先在于它精准把握了恐怖与喜剧的平衡点。影片开场便以“丧尸汉堡”的荒诞设定奠定基调:一个倒霉鬼在加油站误食被感染的汉堡,病毒迅速蔓延,全美沦为丧尸乐园。这种将灾难起源“日常化”的处理方式,瞬间消解了传统丧尸片的沉重感。随后,主角哥伦布(杰西·艾森伯格饰)的登场更将喜剧元素拉满——这个胆小如鼠的宅男,因“社交恐惧症”意外成为幸存者,还自创了49条“丧尸世界生存法则”,如“补射一熗”“上车检查后座”“系好安全带”等。这些看似严肃的规则,在丧尸横行的末日背景下显得荒诞又实用,成为影片最初的“笑点发动机”。

恐怖与喜剧的交融在角色互动中达到高潮。塔拉哈西(伍迪·哈里森饰)是典型的“暴力狂”,他手持双熗,以杀丧尸为乐,却对奶油蛋糕有着近乎偏执的热爱;薇奇塔(艾玛·斯通饰)和小石头(阿比盖尔·布蕾斯琳饰)这对姐妹花则是“江湖骗子”,她们用谎言和陷阱将两个男人耍得团团转。当哥伦布因紧张而碎碎念时,塔拉哈西会突然用吉他砸向丧尸,伴随着重金属摇滚乐的轰鸣,血腥与滑稽形成强烈反差。这种“暴力美学”与“冷幽默”的结合,让观众在惊呼“这也太狠了”的同时,又忍不住笑出声。

二、从生存到情感的升华。

如果说恐怖与喜剧的融合是《丧尸乐园》的外壳,那么对“家庭”主题的挖掘则是其内核。影片中的四位主角并非传统意义上的“英雄”,他们性格迥异,甚至存在明显缺陷:哥伦布懦弱,塔拉哈西暴躁,薇奇塔多疑,小石头叛逆。然而,在丧尸围城的末日背景下,他们被迫组成临时家庭,共同面对危机。这种设定让影片超越了单纯的“打丧尸”爽片范畴,转向对人性与情感的探讨。

例如,塔拉哈西对奶油蛋糕的执着,实则是他对逝去家庭的怀念;薇奇塔的“骗术”背后,是她在末日中保护妹妹的无奈;而哥伦布从“独善其身”到“为家人冒险”的转变,则完成了角色的成长弧光。影片结尾,当四人组在游乐园中与丧尸展开终极对决时,背景音乐不再是紧张的配乐,而是欢快的旋律——他们像孩子一样在过山车上射击丧尸,用烟花吸引丧尸群,甚至将比萨斜塔当作武器。这种将末日危机转化为“家庭游戏”的处理方式,既保留了丧尸片的刺激感,又赋予其温暖的底色。

三、对丧尸题材的创新。

《丧尸乐园》的另一大贡献,在于它对传统丧尸题材的解构与重构。影片中,丧尸不再是单纯的“恐怖符号”,而是被赋予了喜剧化的特质。例如,“荷马丧尸”体型庞大却智商低下,常因愚蠢行为成为笑料;“霍金丧尸”虽聪明,却因过度依赖科技而自食其果;“忍者丧尸”则擅长伪装,却因“太安静”而被主角轻易识破。这些设定不仅增加了影片的趣味性,更通过“丧尸的荒诞”反衬“人类的智慧”,强化了主角团的生存信心。

此外,影片还通过“丧尸科普”桥段,以伪纪录片的形式介绍丧尸种类,这种“一本正经地搞笑”的手法,进一步消解了丧尸题材的严肃性。而主角团对丧尸的“花式击杀”——如用钢琴砸、用比萨斜塔压、甚至将丧尸绑在火箭上发射——则将暴力场面转化为视觉喜剧,让观众在惊呼“这也行?”的同时,感受到创作者的奇思妙想。

四、从“黑马”到符号。

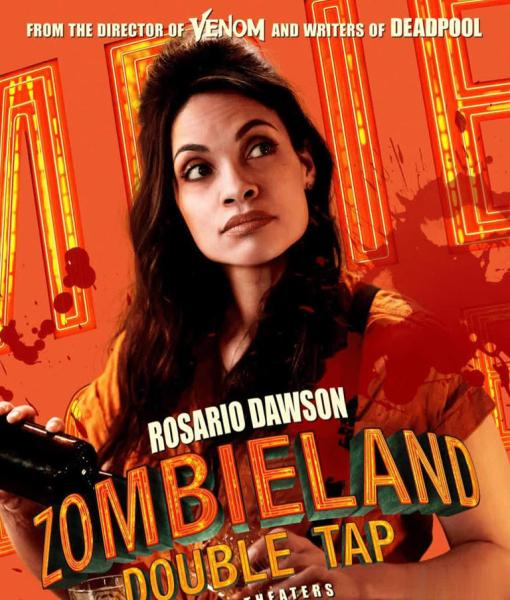

《丧尸乐园》的成功并非偶然。它以低成本在全球斩获高票房,更在烂番茄获得很高的新鲜度,成为当年最大的“黑马”。其影响力甚至延续至十年后——后来原班人马回归的《丧尸乐园2》上映,依然保持了前作的水准,评分不低,烂番茄新鲜度仍高。影片中,主角团从白宫到猫王故居,再到“乌托邦式”的巴比伦社区,场景更加宏大,笑点更加密集,甚至引入了“丧尸击杀比赛”等新元素,让观众在熟悉中感受到新鲜。

更重要的是,《丧尸乐园》系列已成为一种符号。它证明了丧尸题材可以摆脱“血腥恐怖”的单一标签,通过喜剧化的处理,成为全年龄层观众都能享受的娱乐产品。正如有人所说:“这部电影就像一场疯狂的派对——你知道会有丧尸出现,但你更期待的是主角们会用什么荒诞的方式消灭它们。”

总结。

《丧尸乐园》的魅力,在于它用恐怖与喜剧的“混搭”,为观众提供了一种独特的观影体验:在丧尸横行的末日中,我们既能感受到生存的紧迫感,又能通过主角团的搞笑互动获得轻松与欢乐。这种“又惊又喜”的观感,不仅让影片成为丧尸题材的经典,更让它成为一种生活态度的隐喻——即使世界陷入混乱,我们依然可以用幽默与爱化解恐惧,在荒诞中寻找意义。正如有人坚守的生存法则:“享受点滴小事。”或许,这正是《丧尸乐园》想传递给观众的最温暖的启示。

[ 此帖被江湖人称喵喵怪在2025-07-20 15:47重新编辑 ]