这的确是个令人深思的问题,在我看来,这主要是由两方面原因造成的。一是宋朝以前,中原文明一直处在上升期,处在不断发展进步的阶段,并一直对北方游牧民族保持着绝对优势,直到宋朝发展至顶点,此后中原文明的发展开始进入瓶颈期。二是北方游牧民族自五胡乱华第一次侵入中原之后,开始逐步吸收中原文化,此后中原与北方游牧民族差距开始逐步缩小,中原文明优势最终消失殆尽。

宋朝之后,中原文明陷入瓶颈期

从秦朝建立中央集权制统治以来,一直到宋朝之前,中原文明始终处在进步和发展阶段,是中央集权不断集中,地方势力逐步衰弱的一个过程,直到宋朝时期发展至顶峰。从秦朝第一次建立中央集权制开始,中原文明开始进入发展的快车道,不断在和平发展和动乱淘汰之中前进。

秦末动乱是分封制的一次反复,汉朝建立之后最终淘汰了分封制,重新将中央集权制予以巩固。此后历经两汉发展,中原文明在中央集权制这条道路上开始摸索着前进。

三国魏晋南北朝时期的动乱,可以认为是对两汉统治方式的一次淘汰,此后贵族门阀统治开始没落。进入隋唐之后,随着科举制的诞生,门阀贵族统治彻底消失,精英统治时期开始到来,中原文明开始进入空前繁荣时期。

五代十国时期的动乱,可以认为是对唐朝以来的藩镇统治进行的一次淘汰。进入宋朝之后,随着“强干弱枝”政策的出台,地方势力进一步被削弱,中央集权开始发展至顶点。

从秦朝开始,历经两汉、隋唐、两宋,可以说是对中央集权制统治不断完善、创新、发展的一个过程。到了两宋时期,中原文明可以说已经发展到了顶点,社会、经济、文化、科技等等都发展到了一个顶点,这从两宋的繁荣景象就可以看出来,而我国第一次出现资本主义萌芽,正是在宋朝时期。

然而随着宋朝的灭亡,游牧民族入主中原,一切繁荣归为泡影。历经百余年的摧残,到了明朝时期才再度开始复兴,在再度发展至农业文明的巅峰之后,随即明朝再度进入动乱,直到满清入主中原。可以说,从宋朝之后,中原文明就已经进入了一个发展的停滞期,再也没能向前迈出那一步。

五胡乱华之后,游牧民族开始进入发展期

五胡乱华之前,北方游牧民族虽然也对中原文明造成了极大的威胁,即便是一度非常强大的匈奴、鲜卑、突厥,由于他们仍然采用较为落后的统治和生产方式,加上民族问题严重,因而始终无法对中原文明造成毁灭性威胁。

由于双方在统治、社会、经济、民生等方面的差异,虽然北方游牧民族依靠着强悍的战斗力,始终是中原文明最大的威胁,但却始终无法形成致命威胁。然而从东汉时期开始,便不断有游牧民族南迁,加上三国战乱带来的人口大量减少,促使朝廷对少数民族内迁持支持态度,最终酿成了“五胡乱华”的悲剧。

五胡乱华中,虽然有的民族采取了较为残暴的统治,但北魏、北周等政权却积极进行汉化,他们从中原学习了大量先进知识,甚至吸收了部分汉族人口,这些都促使北方游牧民族的发展。

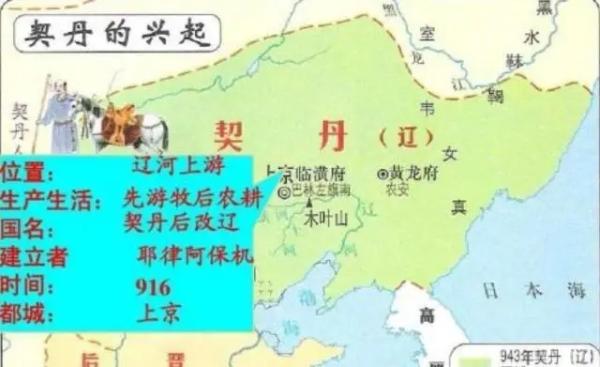

到了五代十国,北方的游牧民族一改之前松散的组织结构,建立了契丹这个庞大的国家,这不同于之前强悍的游牧民族,除了生活生产方式有所差异之外,契丹与中原王朝别无二致,他们有完整的统治体系,同时一改之前的部落式管理模式,同样加强了集权统治,这使得他们最终成为了中原王朝最可怕的敌人。

从契丹王朝开始,辽国、金国、蒙古、元朝、后金等等,这些政权已经完全脱离了游牧民族那种松散的结构,也正是从这一时期开始,中原王朝已经无法对北方游牧民族保持绝对优势,而高度集权的他们却已经拥有了彻底摧毁中原王朝的能力。

综上所述,中原王朝从宋朝开始进入了发展的停滞期,而北方游牧民族也大约是从这一时期开始,步入了发展的快车道,最终使得双方差距越来越小。一旦中原王朝衰弱,那么面对熊悍的游牧民族,被灭亡也就不难理解了。