党中央毛主席根据国内外战局,审时度势地作出“向南巩固、向东作战、向北发展”的十二字方针,要求皖南新四军部队执行党中央的指示精神。

此时,由于东南局书记、新四军军分会书记项英同志受了王明右倾机会主义的影响,生怕得罪国民党,以“江南的特殊性”为理由,不积极贯彻执行党中央要求新四军“东进苏南,直逼京沪,渡江北上,联接华北”的战略方针,反而株守在皖南,还把已经东进苏南的主力一团、三团先后调回皖南,削弱了前线的力量,因而使新四军的发展受到严重影响。直到周恩来同志亲自来到皖南做工作,才慢慢改变这种局面。

根据新四军二支队司令部命令,命令新四团派一支部队沿郎广兵站一带驻扎,经江南指挥部罗忠毅司令员和廖海涛政委商量,派谁去比较合适呢?最终研究决定,一营长吴福泽为最佳合适人选,皖南一带他工作过,环境比较熟悉,又有妻儿在那边,适合掩蔽,万一一时回不了,也没关系,让他留守宣城,首先接应军部1700多人经此地北渡苏北,江南指挥部首长是放心的。

据《苏南抗日斗争史稿》第78页记载,二支队新四团一营接受命令,接应军部1700多人员和物资过境的任务,1940年11月,日本开始对丹北地区扫荡后,北移新四军人员由茅山通往丹北、转赴苏中的交通线即被切断。从军部北撤的第一批人员,因不能及时通过京沪铁路封锁线,而被滞留在茅山地区,在日伪的扫荡中遭到了一些损失。在此情况下,苏皖区党委将军部北撤人员以及后勤物资转移到长隔、太隔地区,并设法开辟了新的交通线,由武(进)北地区渡江北上。

为策应新四军军部转移,11月底,新四军第二支队司令部和苏皖区党委率第四团从茅山地区转移到溧武公路以南溧阳的荫棠、竹箦桥、水西一带,监视溧阳、戴埠、南渡、社渚、东坝一线国民党军队的动向,筹集皖南部队过境用的粮草,转送先期由皖南撤出的军部后方人员、伤病员以及后勤物资。在必要时,南下插入国民党地区,钳制国民党军队的侧翼。

1941年1月4日,第二支队司令部获悉新四军军部已率部由泾县云岭出发,发晚即移到溧水地区经巷宿营,向西与第四团团部靠拢。7日,第二支队司令部获悉皖南部队在移动中遭到国民党顽固派的重兵包围,发生了震惊中外的皖南事变。13日,支队司令部移至溧水尤村,此后即与军部失去联系。此时,国民党第四十师和江苏保安第一团由社渚、东坝一线向北推进到上兴埠、上沛埠、漆桥一线,形势严峻。第二支队司令部决定后撤,以避开正面的国民党军队。苏皖区党委一面派人去皖南寻找军部,一面布置广(德)郎(溪 )地区地下党组织了解情况,同时派人过江与新四军江北指挥部联系。

为了应付险恶局面,争取对敌斗争主动权,苏皖区党委

和第二支队司令部又挑选干部,开辟京沪铁路沿线据点的工作,在大中城市和县城里建立秘密党组织和秘密交通站,以通过据点关系的掩护,接应皖南突围人员和保证同江北的交通线畅通无阻。

事实证明,这是北移的最佳线路。皖南军部先遣队东进线路是由云岭向东,进入苏南地区然后北渡长江与江北新四军会合。这是皖南军部与苏南第1、2支队常往来线路,路程短、沿途有兵站、有群众基础,还有苏南吴福泽领导的部队接应。

1940年底,吴福泽领导的部队刚圆满地完成接应新四军军部1700人非战斗人员回江南指挥部的任务后,组织上让他只带少许人员(全部作农民打扮)继续留守宣城,他们在双桥镇后街鸽子巷以磨豆腐为掩护建立秘密交通站(解放后,此四间平房和院子成为双桥最大的集体豆腐厂,曹氏任厂长多年。),1941年1月6日,事态急转直下,皖南事变发生了,许多同志被抓,情况异常严峻。他领导的小分队化妆成农民、商人,秘密接应军部突围的人员。即便如此,吴福泽想方设法接应军部突围来的同志,老1团、老3团、新3团都有许多并肩的战友,如陈绍海、吴咏湘、周桂生、张玉辉等同志,但最后只等来了1纵队东线突围来的部分同志,接应又不能光明正大的进行,到处都是国民党的眼线,只能秘密进行,后来傅秋涛领导的部队顺利回到江南指挥部,这与江南兄弟部队、地方群众以及建立统一战线的青洪帮等支援与帮助分不开的。

以下是署名为温度历史的军史作家对皖南事变如何发生的分析:参加北移的队伍被编为三个纵队,第二纵队司令周桂生在突围中壮烈牺牲,第三纵队司令张正坤被俘后惨遭敌人杀害。仅第一纵队司令傅秋涛成功突围,他也是成功突围的最高级别的军事指挥员。

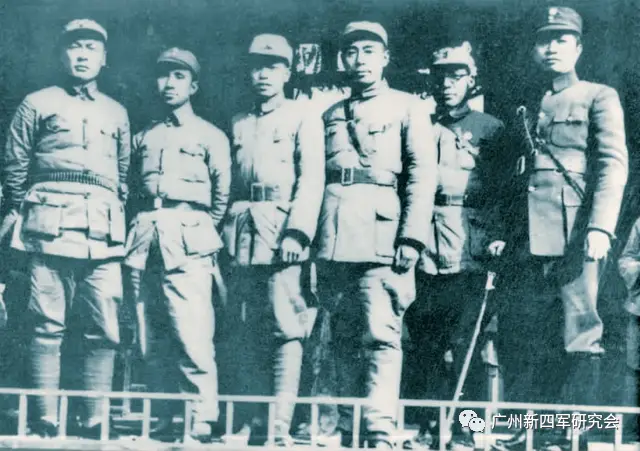

周恩来和新四军干部,左三为傅秋涛

新四军战士风貌

傅秋涛和爱人以及成功突围的战士

总结一下傅秋涛能顺利突围的重要原因,大概有以下几点:1.坚定的信念。在陷入重围之后,以傅秋涛为首的指挥机构并没有慌乱,而是冷静分析,认为突围才是唯一出路,突围必能取得成功。信心是成功突围的前提,事实上在红军长征以后,傅秋涛经过3年艰苦卓绝的游击战的考验。他们与中央失去联系,独立地与敌人周旋,不仅锤炼出卓越的指挥才能,更培养了钢铁一般的意志。

2.自由灵活的指挥。在突围过程中发生了一件意外的事,就是电台损毁,第一纵队与军部失去了联系。一般而言,遇到这种情况孤立无援是异常危险的。但事实上,当时军部的情况也异常混乱,难以给予一纵队及时而又正确的指导。失去联系,反而给了傅秋涛更大的指挥空间,使其能结合实际情况作出正确安排。从选择突围方向,到后来的化整为零,都是一纵独立作出的正确选择。

3.抗日统一战线。傅秋涛等人能成功突围是与老百姓的帮助密不可分的,在敌人不断搜捕的情况下,一餐饭或者带一次路都能让部队走出困境。即便是名声不好的青洪帮都出来帮忙。这些现象并非偶尔,而是部队一直贯彻中央提出全民族统一抗战路线的结果。战士们平时严格纪律,向老百姓宣传抗战,注意团结一切可以团结的力量,才能在关键时刻获得了他们的帮助。

4.正是还有江南指挥部兄弟部队秘密接应,促成1纵队损失最小,部队大部分建制完整,保存了新四军的实力。

宣城是皖南的重镇。抗日战争时期,沿江地区和苏浙皖边区的交通枢纽,战略位置十分重要。皖南事变前后,宣城属半沦陷区,国民党各级政权机构仍然存在。皖南事变前,我党曾在宣城的东部、北部等地开辟工作,掀起轰轰烈烈的抗日群众运动,后遭国民党顽固派的破坏。中共宣城县委在极其艰难的环境下坚持斗争,有一支抗日小武装。日军大举进兵之后,上级党组织决定向宣城增派干部,在敌后建立抗日根据地。宣城的人民不愧为英雄的人民,在党的领导下,高举抗日大旗、顽强斗争,不屈不挠,最终赢得了抗日战争的伟大胜利。

据了解,解放后吴福泽夫人曹氏任双桥镇义务宣传员(主要宣传土地政策,曹氏与外甥女在1959年—1961年3年自然灾害时享受政府每人每天1斤米的待遇)。曹氏于1964年病逝后,双桥镇政府派人把她安葬在麻姑山脚下(燕子窝村东)。曹氏生前向其女儿讲述,大约在1940年11月,新四团1营部队曾经驻扎在麻姑山脚下燕子窝村和南湖乡附近山边。在双桥后街鸽子巷村设有秘密交通联络站。皖南突围战士回到苏南,一营留守人员(全部作农民打扮)功不可没。

当今时代,我国青少年勿忘烈士为国捐躯,弘扬爱国主义精神,大力宣传铁军精神,忘记他们(烈士),就等于背叛!!!